スポンサーリンク

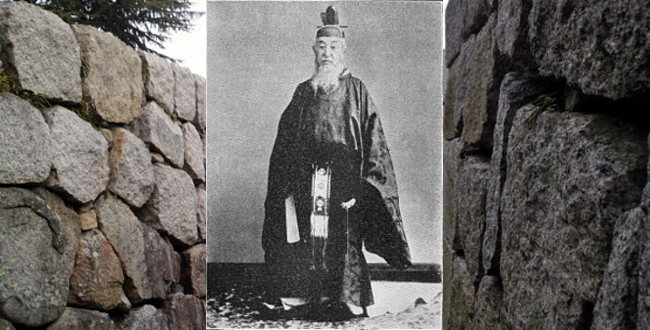

稲葉正邦(いなばまさくに)は、二本松藩主・丹羽長富の七男として、1834年5月26日に生まれた。

嗣子のいなかった淀藩主・稲葉正誼の養子となると、1848年10月に22歳で稲葉正誼が死去したため、12月に家督を相続した。

正室は庄内藩主・酒井忠発の娘。

淀藩は京都市伏見区が本拠の10万2000石であったが、本領は2万石程度で、所領は摂津・河内・近江・下総・越後など各地に分散しており、まとまった人夫の徴発さえままならず、財政的には苦しかったと言う。

なお、豊臣秀吉が淀殿の為に築いた淀城は、豊臣秀次が謀反の疑いを掛けられた際に廃城となり、伏見城も関ヶ原のあと再建されるも1623年に廃城し、新しく築かれたのが淀藩の淀城で、江戸時代には山城で唯一の大名家居城となっていた。

淀藩は西国の抑えとして重要な藩でもあり、稲葉正邦は江戸幕府内でも出世して行き、1863年6月11日には京都所司代となる。

京都守護職として赴いていた松平容保と共に、長州藩など尊攘激派の取り締まりを行い、孝明天皇の大和行幸中止にも関与し、1863年8月18日の八月十八日の政変では、会津藩・桑名両藩兵と共に御所を警備するなど寄与した。

スポンサーリンク

1864年4月11日、老中に異動すると、第1次長州征討では淀藩兵と共に出陣し、国司親相、益田親施、福原元僴の長州藩3家老の首実検をしている。

1865年4月、一度、老中を免じられるも、翌1866年4月に、再び老中に再任し小笠原長行、板倉勝静らと第2次長州征討にも関わった。

しかし、将軍・徳川家茂が死去したため、幕府軍の引き揚げに尽力し、将軍に徳川慶喜が就任すると、幕府強化策の一環で新設された国内事務総裁に任じられた。

鳥羽・伏見の戦いの際、淀藩兵も多少だが旧幕府軍に加わっている。

この時、稲葉正邦は江戸詰めしており、敗北した幕府軍が戦場近くの淀城に退却してくるも、淀城では藩論が2分し中立を宣言して、城門を閉ざし受け入れを拒否した。

この結果、旧幕府軍が鳥羽・伏見の戦いにて大敗北した一因ともされている。

なお、新政府軍が江戸に迫ると、稲葉正邦は朝廷からの京都警護の要請に応じて江戸を発った。

しかし、秘かに徳川慶喜から新政府への嘆願書を持っていたことが三島宿で発覚し、小田原の紹太寺にて謹慎処分となる。

その後、間もなく、新政府によって身柄は京都に送られ、閏4月5日に許されると京都にて警備を担当した。

江戸城開城では佐幕ではなく新政府恭順派を支持している。

版籍奉還では藩知事となったが、1871年(明治4年)の廃藩置県で退くと、三島神社宮司などを歴任。

明治31年(1898年)7月15日に死去した。65歳。

スポンサーリンク

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。